|

| via Okezone News |

Catatan

penulis: cerita ini saya dengar dari seorang penjual angkringan di Yogyakarta. Saya

tidak bisa memastikan keakuratan cerita tersebut.

Penjual angkringan dari

Wonosari itu baru satu setengah tahun kerja di Jakarta. Berbekal ijazah SMP,

dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang pebisnis di daerah

Pondok Indah. “Saya tidak tahu bisnisnya apa, tetapi dia kaya. Orang Jepang,” tuturnya

soal sang majikan.

Jakarta, dan Indonesia

secara umum, saat itu memang keterlaluan. Krisis ekonomi membuat harga barang

melambung terlampau tinggi. Dia awalnya bekerja di sebuah bengkel, tapi bengkel

itu bangkrut. Hubungan pertemananlah yang membuatnya bisa bekerja di rumah

orang Jepang itu. Untungnya dia betah karena tak merasakan langsung dampak

krisis. Makanan tersedia di rumah, juga tidak ada margin keuntungan yang

dikejar karena gajinya dibayarkan bulanan.

Namun, seperti tak bisa

ditolak, tibalah masa-masa kelam itu. Entah berawal dari mana (atau dari

siapa!) kebencian terhadap orang Tionghoa menyebar luas di kalangan orang “pribumi.”

Kebencian itu sebegitu hebatnya hingga membakar nalar dan menghanguskan nurani.

Kondisi demikian, ditambah perut yang kian hari kian kosong, membuat salah satu

tragedi kemanusiaan di Jakarta tak bisa dicegah.

***

|

| via backupblog77.blogspot.com |

Pada suatu malam, berita

tentang kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah di Jakarta sudah terdengar.

Sasarannya adalah orang Tionghoa. Rumah-rumah mereka diserbu. Mereka yang

terlihat di jalanan dibantai tanpa ampun. Dibakar hidup-hidup ataupun disabet

pedang. Toko-toko mereka dijarah. Para perempuan ditelanjangi dan diperkosa

secara bergilir dengan terang-terangan, sebelum akhirnya dibunuh juga dengan

keji.

Paginya, dengan perasaan

was-was, sang majikan nekat minta diantar oleh sopir untuk pergi ke kantor. “Sopir

itu orang Pacitan, mas. Dia awalnya sudah ragu-ragu, karena semalam masih rusuh

di mana-mana. Bapak [majikan] kan orang Jepang, wajahnya kayak Cina, bisa ikut

dibantai juga,” katanya.

Sembari tak henti menyebut

nama kebesaran Allah, majikan dan sopir meluncur mempertaruhkan nyawa di

jalanan Jakarta. Lantas tragedi itu tak bisa dihindari. Di tengah perjalanan

mobil mereka dihentikan oleh kerumunan yang membawa bensin. Melihat wajah

oriental, bensin langsung diguyurkan ke mobil lalu disulut. Sang majikan dan

sopir terjebak di dalam mobil. Mereka hangus terbakar.

Kabar soal itu cepat

sampai di rumah. Seketika aura rumah menjadi sangat berbeda. Sang istri, juga

orang Jepang, langsung membayar gaji para pekerja di rumahnya saat itu juga.

Dia minta dirinya dan anaknya dilindungi sambil berlinang air mata. Pada suatu

kesempatan yang baik, dia lalu bisa diantar sambil dijaga ke bandara untuk

kemudian terbang ke luar Indonesia.

***

|

| via myrepro.wordpress.com |

Penjual angkringan lalu

tiba kembali di Wonosari yang adem ayem. Tak hanya bawa uang, dia juga bawa

memori mengenaskan dari Ibukota. Soal darah, pemerkosaan, air mata, isak

tangis, dan tubuh-tubuh bergelimpangan yang tak jelas akan diapakan.

Menurutnya, kejadian

paling mengerikan adalah pembakaran sebuah gedung pusat perbelanjaan berlantai

tiga. Sekelompok warga yang seperti kesurupan itu membakar lantai satu. Asap dan

apinya membaut ratusan orang di lantai satu hingga tiga mati lemas lalu

terpanggang. Bukan orang Tionghoa saja yang jadi korban. “Campur-campur,”

tegasnya.

“Itu pelakunya enggak bisa

diusut mas?” tanyaku. “Kayaknya enggak mas. Wong itu kerusuhan kok. Kacau

banget. Pelakunya banyak, rakyat Indonesia. Jawa, Flores, Batak, gabung jadi

satu,” jelasnya sambil menyalakan rokok.

Barangkali pandangannya

agak bias soal istilah rakyat, pribumi, Cina, dan semacamnya, tapi itulah

realitas yang ada di benak banyak orang. Baik atau buruk, benar atau salah,

etis atau tidak, realitanya memang itulah yang terkonstruksi di benaknya.

“Kalau pelakunya termasuk

orang Jawa dan itu atas nama rakyat, panjenengan ikut mbantai gak mas?” tanyaku.

Lugas. Bodoh juga, barangkali. Karena kalau iya, saya berhadapan dengan

pembunuh keji. Minum teh yang diaduk oleh tangan berlumuran darah nyaris dua

puluh tahun lalu.

“Enggak mas. Tapi saya

ikut diajak njarah,” jawabnya (saya jadi sedikit lega). Penjarahan toko-toko

tak terhindarkan dari kerusuhan itu. Warga yang anonim itu memasuki toko-toko

besar, mengeluarkan isinya, mengambil segala yang bisa diambil. Membawa pergi

apa-apa yang bernilai cukup tinggi dan

bisa dibawa pakai tangan.

“Kebanyakan pada ambil

alat elektronik yang bisa dibawa, mas. Kalau saya malah ambil susu. Hla itu

susunya dibuang di jalan-jalan, saya kumpulin aja. Itu kalau diminum tiap hari,

empat bulan baru habis mas,” ujarnya sambil menunjukkan seberapa tinggi

tumpukan susu yang dia kumpulkan. Kira-kira setinggi pinggangnya.

“Waktu itu panjenengan

umur berapa?”

“Tujuh tahun, mas.”

“Berarti belum mudeng ya

waktu itu rusuh?”

“Belum, mas. Tapi saya sering

dengar istilah ‘Cina singkek’ di sekolahan. Lagian kayaknya Jogja enggak rusuh

mas.”

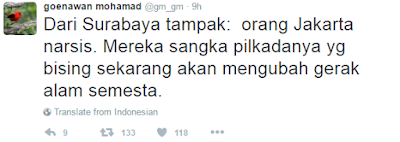

“Menurut panjenengan,

bakal ada kerusuhan lagi nggak mas soal ras tadi? Kan ramai lagi tuh di

Jakarta,” saya balik bertanya.

“Hahaha.. iya. Sekarang

apa-apa mahal, tapi semoga enggak terjadi [kerusuhan] lagi. Sing penting aman, selamet. Urip kuwi ora golek

banda, tapi golek selamet,” katanya yang tiba-tiba terdengar bijak.

***

Sementara pembeli mulai

ramai berdatangan karena hujan mulai reda. Mahasiswa senang makan di angkringan

sambil nongkrong, sementara mahasiswi memilih untuk beli ‘nasi kucing’, lauk,

dan minuman yang diplastik.

“Hati-hati, mas. Besok

mampir lagi,” ucap penjual angkringan seiring kakiku memutar pedal. (*)